La vallée de la Bonnette

Sortie CAPA du 4 septembre 2025

Texte original et photos Laurent Maignial, sauf mention contraire, et sans intelligence artificielle

Je remercie Jean-Paul Marion, Bernard Alet et Florence Bening pour leur précieuse participation à la préparation de cette sortie.

Laurent Maignial

- La vallée de la Bonnette Sortie CAPA du 4 septembre 2025

- Introduction

- La cascade pétrifiante – Amont de Caylus

- A la croisée de deux entités molinières : un site à chute et un site à débit

- Le moulin occitan : un équipement culturel et technologique

- Le lavoir bas de Font basse

- Le lavoir de Loze

- La commanderie templière-hospitalière de Lacapelle Livron

- La halle de Lacapelle Livron

- La chapelle funéraire de Notre-Dame des Grâces

- Caylus

- Le château de Cas

- Conclusion

Introduction

Au départ de cette sortie on comptait vingt-trois participants du CAPA. Saint-Antonin était notre lieu de rassemblement. Nous avons traversé la ville sans arrêt puis parcouru la vallée de la Bonnette jusqu’en amont de Caylus.

La Bonnette est une rivière orientée Nord-Sud d’un cours d’environ 25 km, qui prend sa source près de Saint-Projet et se jette dans l’Aveyron à Saint-Antonin, Tarn-et-Garonne. Son nom signifierait « la bonne petite eau ». Plusieurs haltes nous ont permis d’en admirer les plus beaux sites.

La cascade pétrifiante – Amont de Caylus

Notre première station était pour admirer la cascade pétrifiante qui était à sec. Ce n’est pourtant pas l’eau qui nous a manqué, déclenchant une vive protestation de parapluies sous l’orage ! Heureusement trois jours auparavant, Bernard Alet avait pu prendre une photographie de la cascade en eaux vives que nous avons insérée ici.

Cette cascade a été beaucoup plus imposante aux temps géologiques où un considérable volume d’alluvions s’est déposé. L’eau transportant le carbonate de calcium, l’a déposé en formant des dépôts de roche pétrifiée, le travertin, en quantités suffisantes pour fournir aux hommes une carrière de pierre tendre utilisée dans le bâti, et a également formé des gours, barrages naturels donnant de belles vasques remplies d’eau claire.

cliché Bernard Alet

A la croisée de deux entités molinières : un site à chute et un site à débit

La météo et le temps disponible n’ayant pas permis d’exposer clairement l’intérêt historique et technique des lieux, voici les explications utiles à comprendre les ruines qui émergent un peu de la végétation et quelques meules éparses.

Une concentration exceptionnelle !

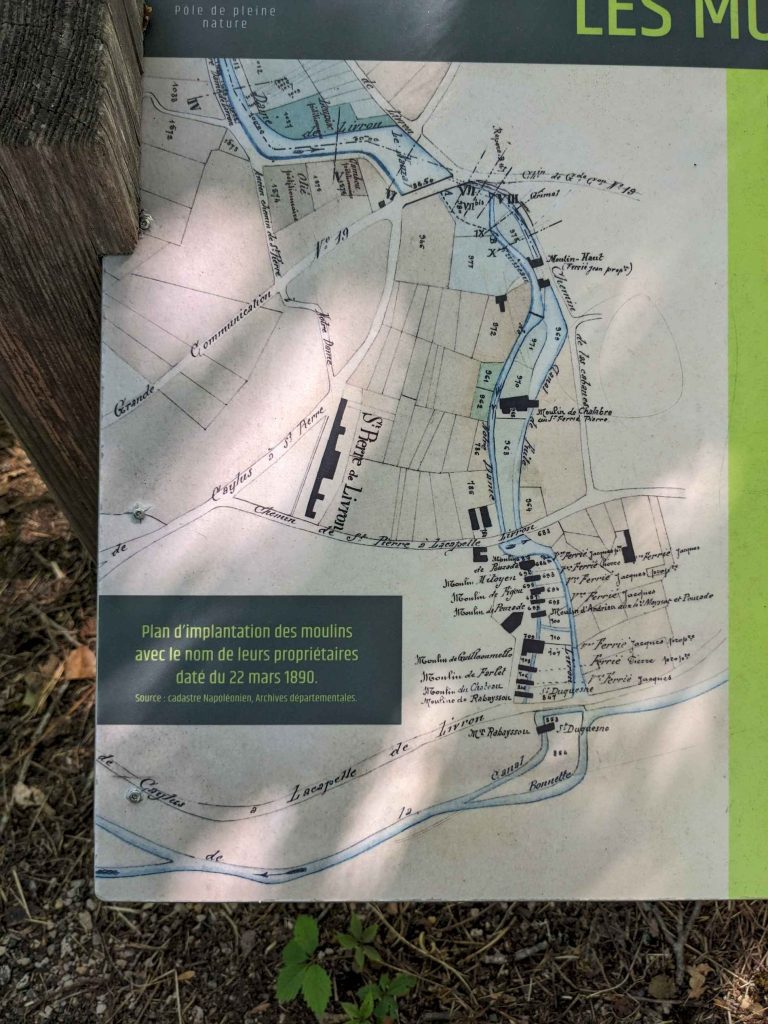

En effet, à quelques mètres de la cascade on remarque deux moulins bordant la route, et plus haut un moulin en ruine. Ils sont les trois derniers d’une suite de neuf implantés en gradins et espacés seulement de quelques mètres dans une forte pente et utilisant successivement la même eau venue d’un petit ruisseau coulant sur le plateau qui domine la vallée de la Bonnette. Cette disposition apparaît sur le plan du 22 mars 1890. La plupart des moulins sont en ruine mais il en existe deux dans la partie haute, dont le bâti est encore en bon état, que la visite ne nous a pas permis d’atteindre (voir photos réalisées le jour de préparation de la visite).

Ce site, concentration exceptionnelle d’un si grand nombre de moulins est révélateur d’un besoin impérieux d’exploiter au maximum toutes les ressources hydrauliques existantes pour produire de la farine, afin d’alimenter une population toujours plus nombreuse dont le pain était l’aliment principal.

Un site à forte chute exploitable

En effet les conditions de construction de moulins dans une telle pente ne devait pas être des plus aisées avec des moyens rudimentaires. Les habitants ont su exploiter astucieusement le travertin trouvé sur place pour bâtir. Un autre problème à l’usage était le transport des grains et des farines dans la pente, qui ne pouvait se faire qu’à dos d’âne ou à dos d’homme.

Un peu d’hydraulique !

Afin de comprendre l’intérêt d’un tel site, il faut considérer la puissance hydraulique qui dépend de deux facteurs, le débit qui s’exprime de manière usuelle en litres par seconde disponibles et la chute qui correspond à la hauteur en mètres dévalée par l’eau en amont de la roue qui la reçoit.

La puissance résultante est donc le produit (débit x hauteur de chute). De ce simple calcul on comprend que plus la chute est grande, plus le débit nécessaire pourra être réduit, c’est ainsi que certains moulins pouvaient fonctionner sur de modestes cours d’eau. Autrement dit, pour autant que l’on puisse avoir une chute ou hauteur d’eau assez élevée (disons de quatre à 7 mètres), une roue pouvait tourner avec assez peu d’eau, de 250 à 150 litres par seconde, débit fourni par un modeste cours d’eau.

Le fort dénivelé du terrain en fait un site à forte chute exploitable, ce qui permettait de multiplier les moulins et donc la production de farine dans un site géographique réduit qui de ce fait valait autant que quelques moulins étalés sur plusieurs kilomètres sur la Bonnette.

Un site à débit

Remontant cette vallée, on a pu admirer au passage de nombreux moulins de style Quercynois avec pigeonniers, colombages (ou pans de bois), souvent bien restaurés. Ces derniers bénéficiaient d’un débit plus important compensant des chutes moins élevées (de l’ordre de deux à trois mètres), obtenues au prix de quelques centaines de mètres de distance, ne permettant pas de concentrer la construction des moulins comme dans le cas précédant, du fait de la relativement faible pente de la Bonnette, site à débit sur faibles chutes. Dans ce cas d’autres inconvénients surviennent : engorgement des canaux et réservoirs par les limons nécessitant de réguliers travaux de curage, risques de crues ; mais aussi des avantages en termes d’accessibilité.

Le moulin occitan : un équipement culturel et technologique

Il reste à comprendre comment ces moulins fonctionnaient et les implications sociales et technologiques qui en résultent. La quasi-moitié Sud de la France était équipée autrefois, de moulins à roue occitane, cette désignation pleinement justifiée par la superposition des territoires concernés avec la carte de la langue, d’après les travaux de Claude Rivals. Le mécanisme utilisé est lié à la culture linguistique par un vocabulaire occitan complet qui décrit toutes ses composantes. Il s’agit à la fois d’un équipement culturel et technologique adapté aux cours d’eau de faible débit.

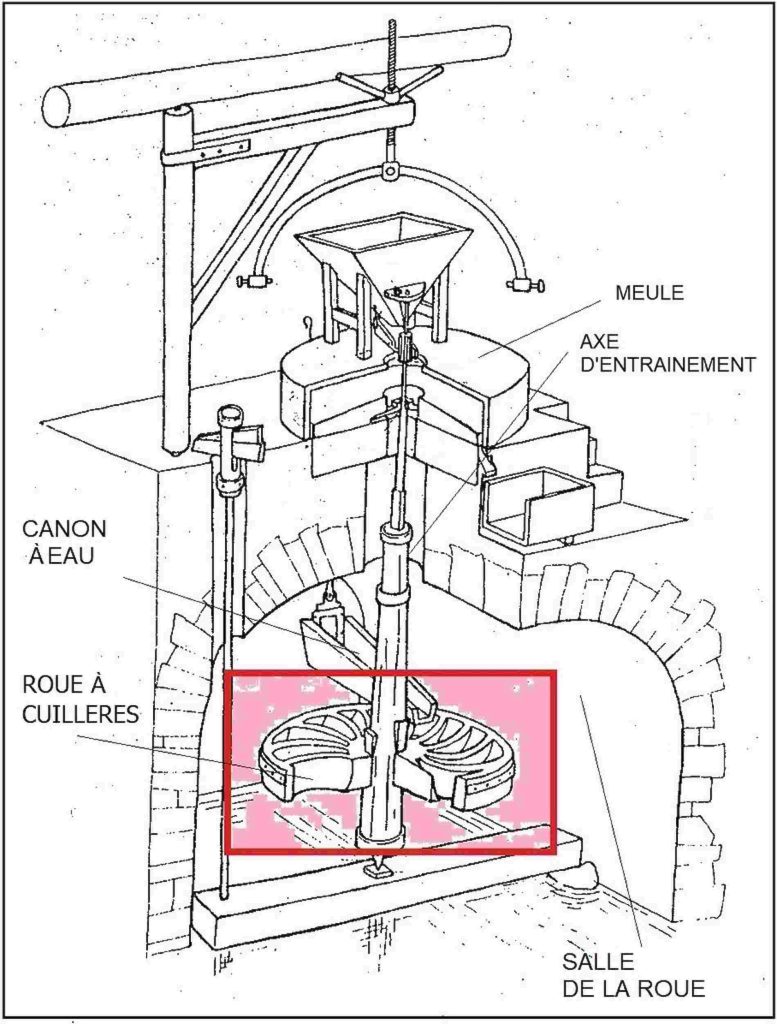

Cette roue d’environ deux mètres de diamètre est disposée à plat comme une toupie sur son axe de rotation vertical, dans une salle hydraulique réservée à cet effet, sous la salle des meules. Elle est constituée de pales en forme de cuillères libres ou cerclées. Les premières roues pouvaient être taillées dans la masse d’un tronc d’arbre, puis formées de plusieurs pales remplaçables en bois assemblées en formant un pseudo-moyeu central, les roues plus récentes réalisées en fer, cerclées, et parfois en fonte.

L’eau sous pression de la chute aménagée circule dans un coursier en bois en forme d’entonnoir carré dont le côté passe de un mètre au fond du réservoir amont du moulin à environ 20 cm à la sortie dans la salle hydraulique, ayant traversé le mur du moulin et accélérant ainsi la vitesse de l’eau en un jet puissant jaillissant sous pression de la trompe ou canon qui vient alimenter la périphérie de la roue par-dessus dans une trajectoire oblique, frappant successivement les cuillères de la roue mise en rotation par la force de l’eau.

Le mouvement est transmis directement de la roue par un arbre moteur vertical solidaire de la meule supérieure tournante et traversant la voûte bâtie et la meule inférieure statique, dite dormante. De cette organisation résulte la même vitesse de rotation de la roue et de la meule tournante, pour moudre elle varie selon les installations, de 60 à 100 tours par minute.

Les meules en pierre ont à peu près la forme d’une boîte à camembert, cylindre aplati de 1m50 de diamètre et 50 cm d’épaisseur environ. L’écartement des meules est réglable en jouant sur la hauteur de l’ensemble roue-axe moteur-meule tournante (trempure). Tout cela repose avec un pivot en fer sur une pièce anti-friction, pavé en bronze, la crapaudine. Ce mécanisme très simple, fiable et efficace, offrait une grande robustesse, un entretien facile et peu onéreux, une forme intelligente de développement durable en somme.

Les meules en pierre (silex pour les meilleures, calcaire silicifié, grès, granite pour les autres) s’usaient, il fallait régulièrement procéder à un affûtage des surfaces de frottement, appelé rhabillage. Elles perdaient ainsi peu à peu de leur épaisseur pour atteindre environ 15 à 20 cm, ce qui obligeait à les changer avant d’arriver à la rupture sous les contraintes mécaniques, la perte de poids devait aussi en réduire l’efficacité à moudre. Elles étaient alors souvent remployées en éléments de construction : dallages, escaliers, ponceaux, linteaux, garde-corps, pierres de cheminées et de fours…

De la roue occitane aux turbines modernes

Les roues occitanes ont été remplacées sous la forme moderne des turbines Pelton utilisées dans les usines hydroélectriques de montagne à conduites forcées exploitant des chutes de plusieurs centaines de mètres. L’optimisation porte sur l’accroissement de hauteur des chutes exploitées, la multiplication des injecteurs autour de la roue (typiquement six), et la forme des cuillères fendues au milieu, mais le principe de base reste le même.

Sur les cours d’eau à fort débit (Viaur, Aveyron, Cérou, Vère…) les roues occitanes réduites à un mètre de diamètre étaient placées en bas d’une cuve cylindrique à fond ouvert vers l’aval, (puits bâti en pierre), imprimant à l’eau un mouvement tourbillonnant permettant de distribuer le fluide sur toutes les pales simultanément ce qui augmente considérablement la quantité d’énergie motrice transférée de l’eau à la roue, exigeant tout de même un débit plus élevé. Ce système a ensuite été simplifié sous forme d’un enroulement en coquille d’escargot qui équipe les turbines modernes de type Francis (roue en forme de tulipe) et Kaplan (roue en hélice de bateau à pales arrondies).

Ainsi les trois principales turbines utilisées dans le monde entier doivent toutes une part de leurs caractéristiques technologiques essentielles à la roue occitane. Comme elle, les turbines assurent une production (d’électricité) propre : sans polluer les eaux, sans émissions de CO2 et sans générer de déchets radioactifs. Elles servent également de régulateur du réseau électrique car on peut les mettre en service ou les arrêter sans délai, contrairement aux centrales nucléaires dont elles sont complémentaires.

Un rôle social

Au plan social, les moulins équipés de roues occitanes ne réalisaient que la mouture des grains, il fallait manutentionner, travail pénible, les sacs de grains à l’arrivée et les sacs de farine à la sortie. Le tamisage des farines était manuel puis mécanisé. Les meuniers étaient exposés à des maladies pulmonaires dues aux poussières de farine et avaient les mains bleues à force de recevoir des éclats lors du rhabillage des meules.

Des garçons de moulin allaient chercher, à dos d’âne ou par charrette attelée, les sacs de blé dans les fermes, puis y rapporter la farine. Les informations circulaient en même temps. Si le garçon s’endormait sur la charrette (après avoir trop bu peut-être !), l’âne ou le cheval connaissait le chemin et ramenait l’attelage au moulin.

Chaque moulin nécessitait un meunier expérimenté pour en assurer le bon fonctionnement. La formation se faisait sur place. Le savoir-faire se transmettait de la génération précédente à la génération suivante, de père en fils de préférence. Pour les mariages de fils ou fille de meunier on préférait trouver un meunier ou une fille de meunier.

Pour garder la clientèle le meunier ou la meunière devaient se montrer accueillants… et parfois davantage ! Du fait de la différence de densité du grain et de la farine, les gens soupçonnaient souvent le meunier de tricherie sur la marchandise et de vol. Plusieurs proverbes soutenaient cette réputation de voleur, mais on n’a jamais vu de meunier bien riche sur un petit moulin.

Le lavoir bas de Font basse

Ce lavoir situé à l’approche du village de Loze, imposant par ses grandes dimensions, sans couverture, possède une source aménagée en fontaine avec un petit bassin de puisage et un grand bassin subdivisé en trois parties.Le compartiment le plus grand près du bord de route, servait nécessairement aux tâches les plus salissantes pour l’eau qui ensuite s’évacue du lavoir. Les deux autres compartiments à l’arrière pouvaient être utilisés pour le rinçage avec une eau plus propre.

La lessive réalisée dans des cuviers en pierre puis en métal, consistait à placer le linge sale sous une couche de cendre tamisée et séparée par un drap, et à percoler de l’eau chaude à travers la cendre, pour en extraire la potasse basique (KOH) qui pouvait par son action chimique nettoyer le linge. Un frottage au savon de Marseille pouvait ensuite être réalisé au lavoir, suivi du battage avant le rinçage, puis l’étendage pour égoutter ou sécher le linge ainsi allégé pour le transport.

Le lavoir de Loze

Situé en contrebas du village de Loze au pied d’une petite paroi rocheuse contre laquelle il s’appuie, c’est un charmant ouvrage qui comprend une source fontaine centrale flanquée d’un abreuvoir et d’un bassin de lavoir, ainsi qu’un abri longeant le lavoir pour l’étendage du linge entre les poteaux monolithes soutenant la couverture.

La configuration du site a conduit les constructeurs à réaliser une conduite reliant l’abreuvoir au lavoir, circulant derrière la fontaine, servant de trop-plein à l’abreuvoir, de façon à y maintenir une eau toujours propre venue directement de la fontaine par une autre canalisation. Cette disposition paraît unique ou très rare.

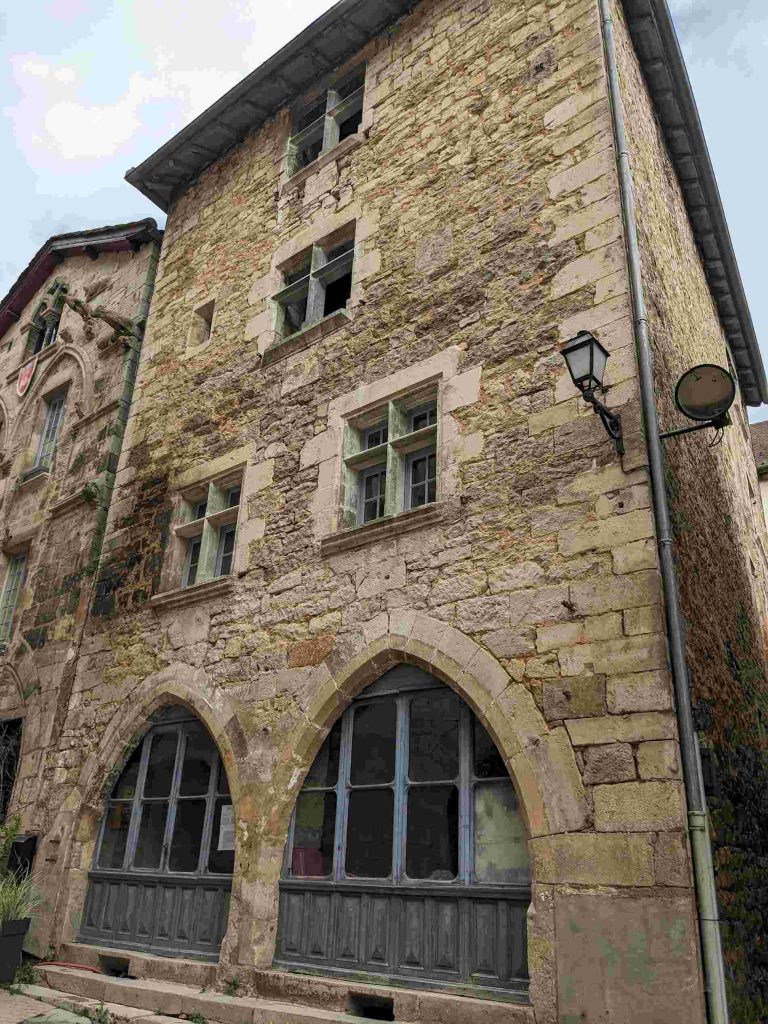

La commanderie templière-hospitalière de Lacapelle Livron

Cette commanderie fut fondée en 1217 presque un siècle après la création de l’ordre des Templiers, elle dépendait de la commanderie de Vaour (établie vers 1160) et de celle de Monzon (Huesca, Espagne).

Le commandeur avait le pouvoir de haute, moyenne et basse justice. Les commanderies templières étaient des monastères exploitant les terres des alentours avec de nombreuses fermes, dont les revenus soutenaient l’action des chevaliers du temple en terre sainte : construction de forteresses pour protéger et loger les pélerins sur le chemin du pèlerinage à Jérusalem, armement des moines-soldats, ravitaillement… Il s’agissait donc d’un lieu de pouvoir où se concentraient les richesses des revenus et des dons des nobles partis en croisade.

Comme tous les biens des Templiers après la dissolution de l’ordre sur accusation d’hérésie par Philippe le Bel en 1312 après presque deux siècles d’existence, la commanderie de Lacapelle-Livron revint à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem durant près de cinq siècles jusqu’à la révolution Française. Elle était alors rattachée au grand prieuré de Saint-Gilles dans la langue de Provence. Le clocher de l’église était fortifiée de bretèches à machicoulis et de probables meurtrières. Elle est devenue église paroissiale après la révolution de 1789.

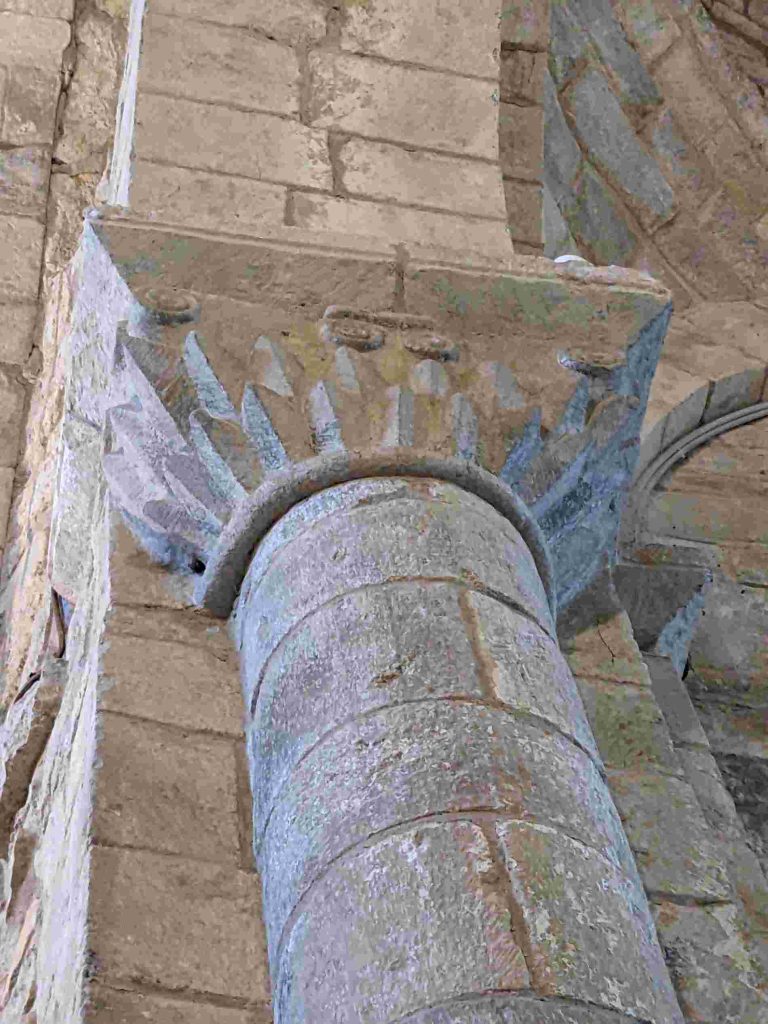

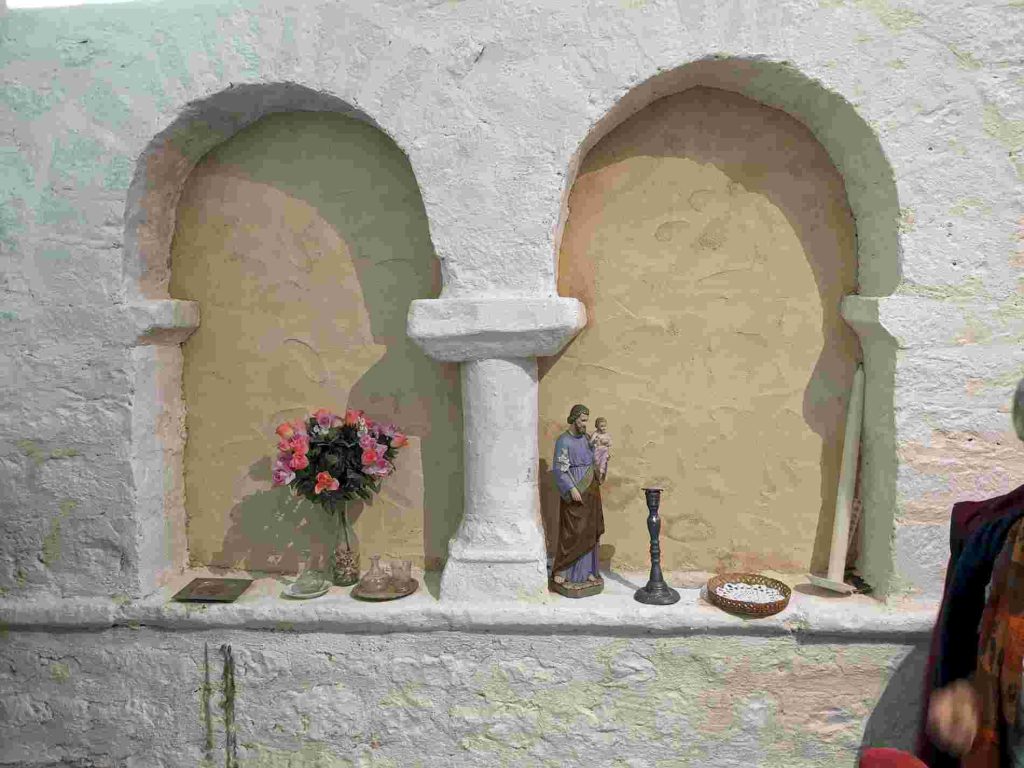

A l’intérieur une simple nef assez austère se déroule en trois parties distinctes, près de l’entrée la voûte est en berceau, le milieu serait la partie la plus ancienne, elle est surmontée d’une coupole en moellons de pierre rudimentaire, vers le chevet c’est une voûte ogivale. Le chevet est plat. Dans le choeur un escalier dérobé permettait de rejoindre les autres bâtiments de la commanderie. La tribune était réservée au commandeur, accessible directement depuis la commanderie.

L’église était l’un des quatre bâtiments disposés en quadrilatère autour d’une cour intérieure, le clocher jouant le rôle de donjon et l’ensemble constituant une maison forte.

La porte de l’église percée en 1460, est criblée de trous de mousquets datant des guerres de religion probablement en 1562.

La halle de Lacapelle Livron

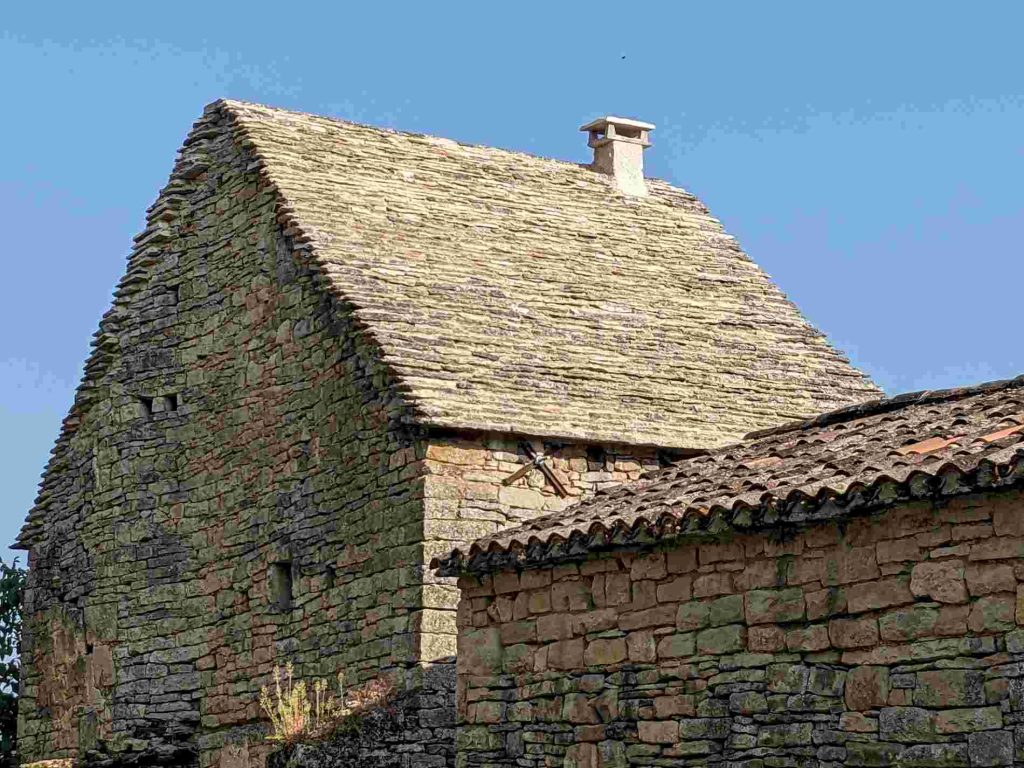

Cette jolie petite halle marchande du XVIème siècle serait la plus petite de France, avec une surface au sol d’environ 50 mètres carrés.

La couverture, portée par de robustes piliers monolithes et une forte charpente est restaurée depuis 1980, réalisée en lauzes calcaires dont le poids total dépasse les soixante tonnes.

cliché Maryanick Gaultier

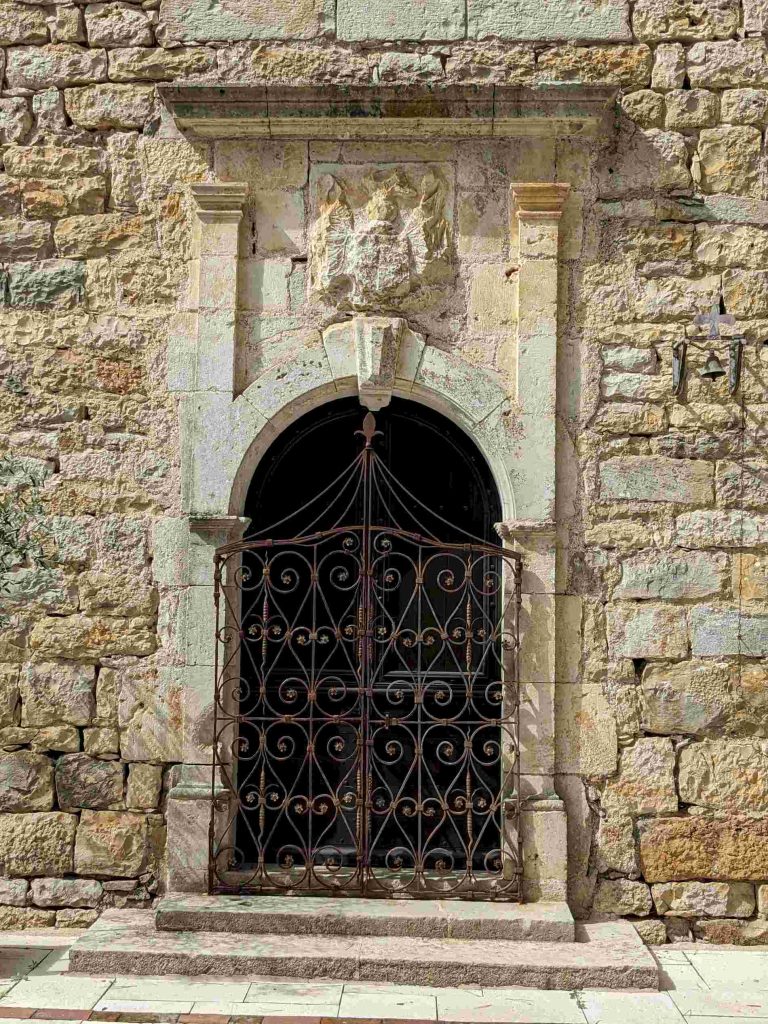

La chapelle funéraire de Notre-Dame des Grâces

Construite sur ordre de Catherine de Gorsse épouse De Pause, château de Mondésir, en 1472 dans le style gothique flamboyant sur un promontoire qui domine la vallée de la Bonnette, cette chapelle ne manque pas d’élégance par son élévation et son unité architecturale.

A remarquer en particulier le portail d’entrée à motifs de chardons, malheureusement très usé par les intempéries.

Depuis ce belvédère naturel on peut voir vers le Sud, dominant la vallée de la Bonnette, le château de Mondésir, et par temps clair, au loin, le roc d’Anglars rive gauche de l’Aveyron à Saint-Antonin.

Caylus

Un tour rapide nous a permis d’admirer la grande halle avec sa couverture d’ardoises en écailles de poisson, ses piliers monolithes, ses mesures à grains, la rue droite avec la maison des loups représentés en gargouilles et bien d’autres belles maisons, enfin l’église recelant un christ monoxyle en bois d’ormeau de 5m40 de hauteur sculpté par Zadkine, installé en 1954.

cliché Xavier Burgos Padilla Wikipedia

cliché Daniel Villafruela Wikimedia

Le château de Cas

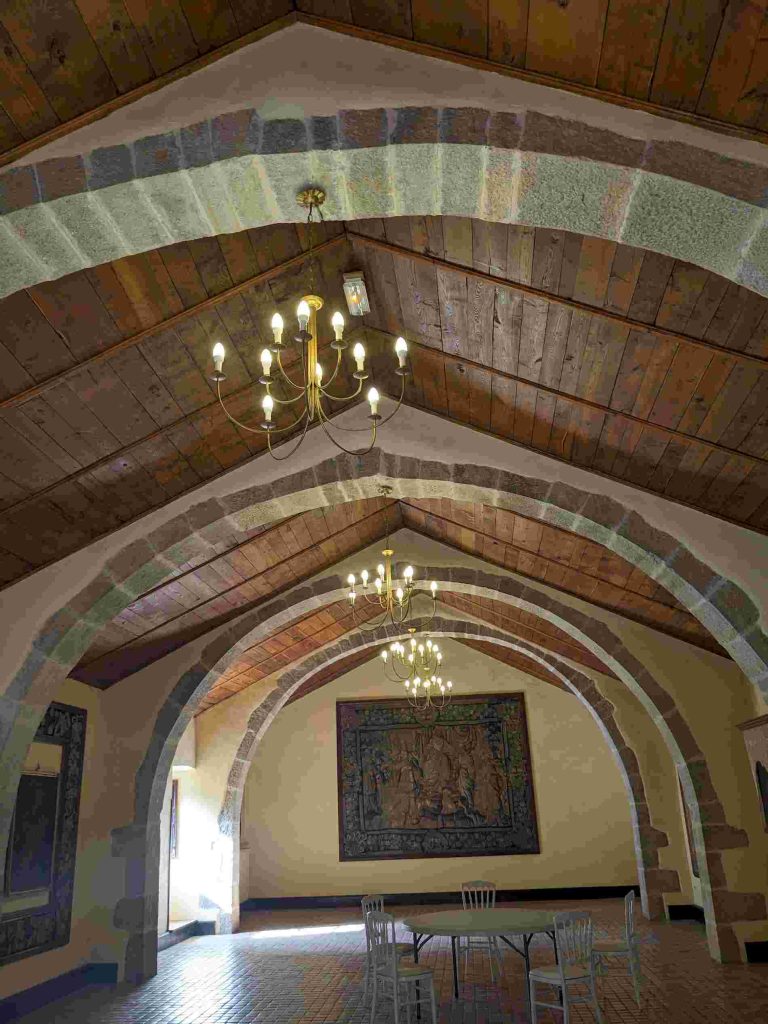

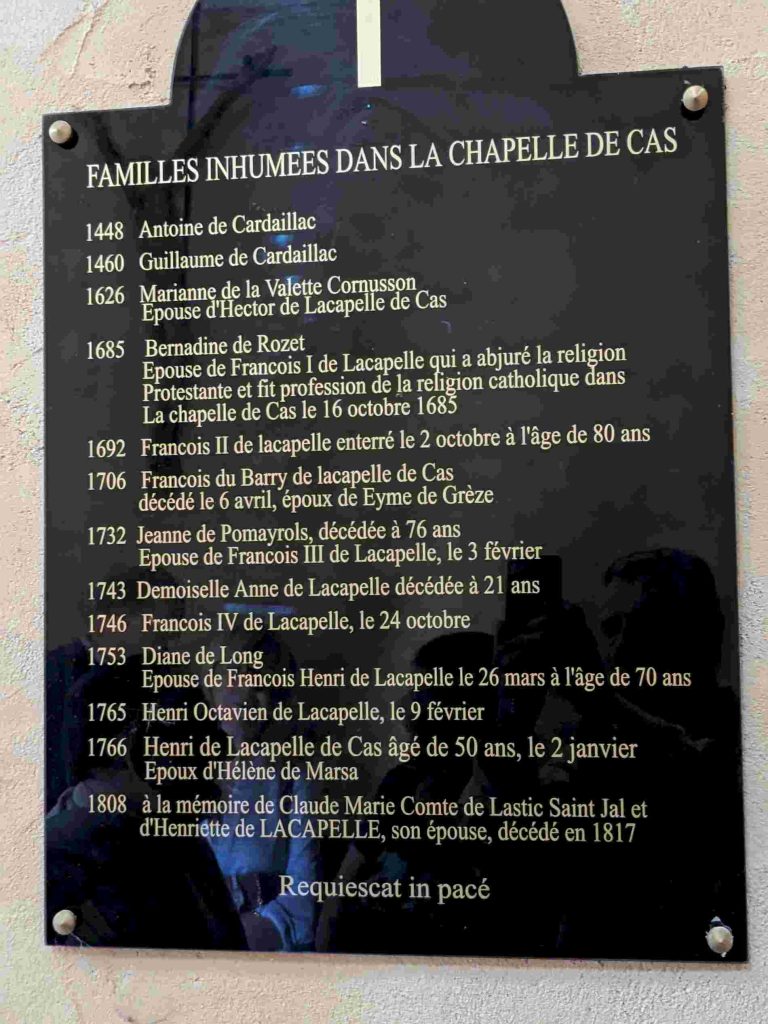

La visite libre puis guidée nous a permis de découvrir le parc, le pigeonnier d’apparat monumental sur arcades, en pierre de taille, à couverture quercynoise avec deux lucarnes et clocheton, la chapelle romane du XIème siècle, le château remarquablement bien restauré de ses ruines et superbement meublé dans plusieurs styles historiques, et pour finir, dans une dépendance, la salle de danse et la salle des mariages. Pour l’historique très riche du château si vous êtes intéressés-ées je vous renvoie à l’article bien rédigé sur wikipédia… que je ne peux copier ici à cause des droits d’auteur …

Conclusion

Cette visite a été une immersion dans la vie de nos prédécesseurs qui vivaient sur le territoire de la verte vallée de la Bonnette, construisant et utilisant moulins, lavoirs, églises, pigeonniers, maisons et châteaux avec ingéniosité pratique et sens artistique architectural.

Nous avons ainsi pu imaginer quelles pouvaient être les conditions de vie des habitants qui ont su, avec des moyens modestes, se maintenir dans ce pays pendant des siècles.

Notre journée s’est conclue par un pot convivial sur la place de l’hôtel de ville de Saint-Antonin.

Merci pour ce compte rendu.