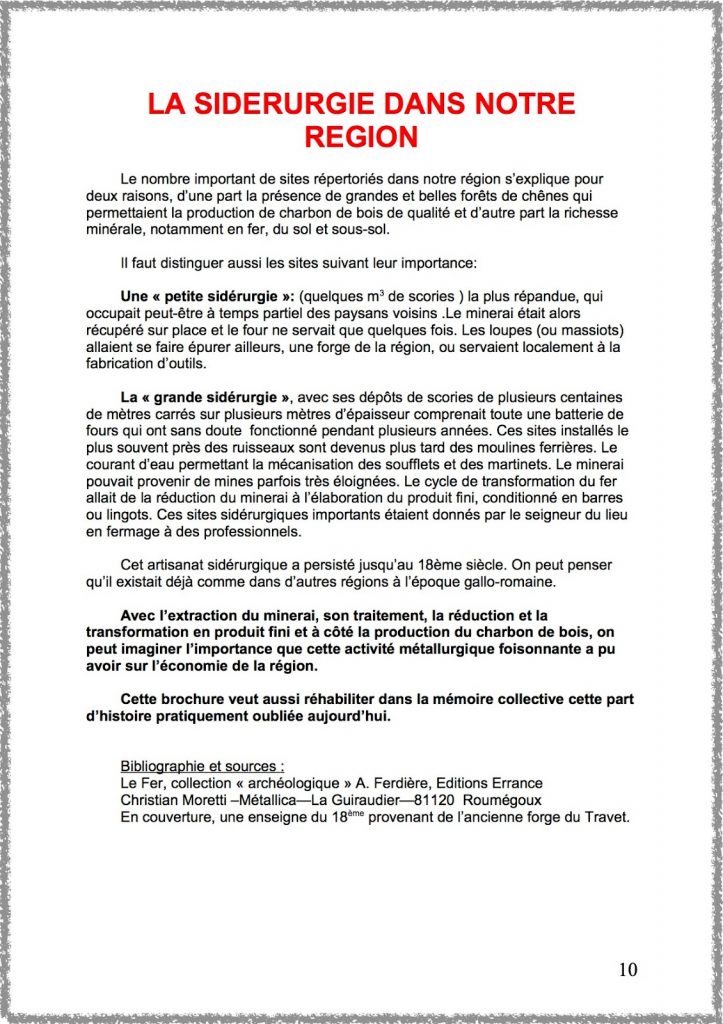

Chantier minier et traces de métallurgie dans les montagnes :

Le site minier de « la Rivière » et ses alentours

Objectifs

Il s’agissait de compléter la carte archéologique dressée depuis plusieurs années maintenant par Jeannie Cadeilhan du CDAT (Comité départemental d’archéologie du Tarn), travail missionné par la DRAC.

Le site était connu, notamment par nos amis et membres Michel Payrastre et Jean-Simon Barthes qui avaient longtemps prospecté en ces endroits reculés de l’est du département. Il fut aussi l’objet de repérages très précis par Raphaël De Filipo dans les années 80.

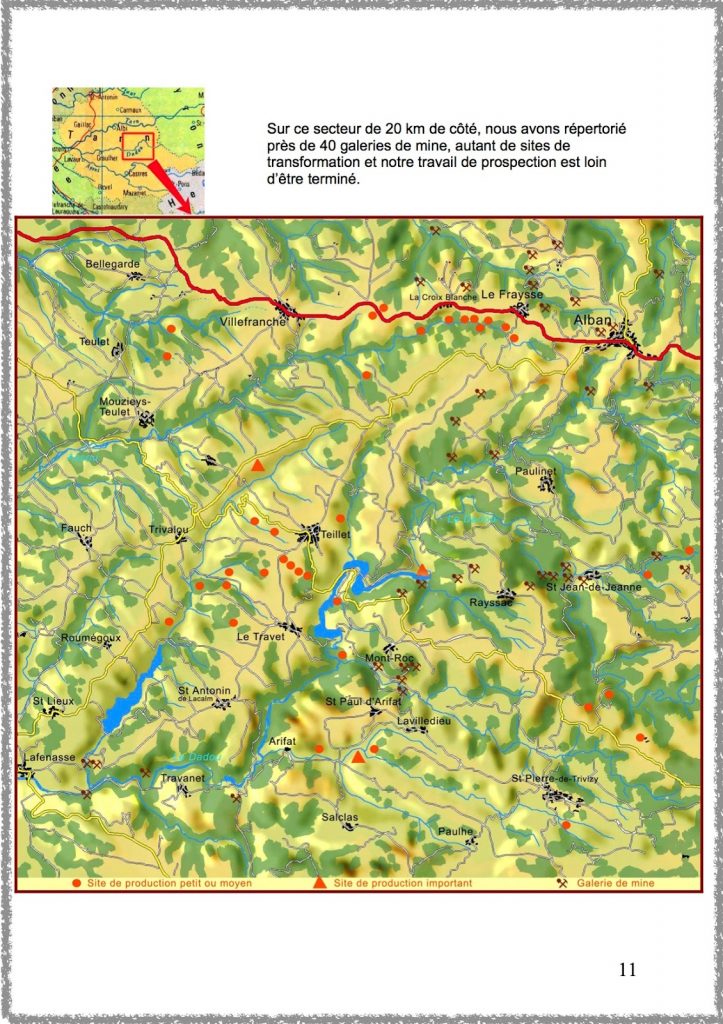

Depuis ces travaux, il est clair que certains secteurs du Tarn sont propices à l’extraction et à la fabrication du métal depuis des périodes reculées (1). Reste à connaître plus précisément la chronologie et les contextes de cette activité, tout un programme de recherches mené depuis quelques années par Marie-Pierre Cousture et Anne Filippini pour les périodes anciennes. Leurs investigations continuent. Elles sont prometteuses à bien des niveaux (2).

Un site non isolé

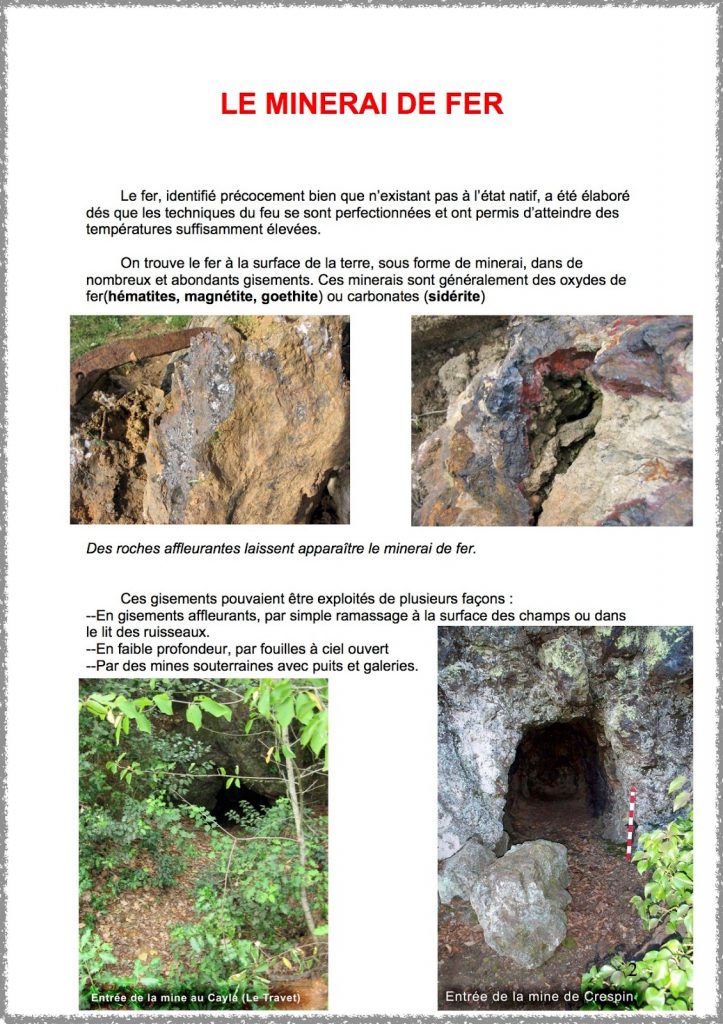

Les preuves ne manquent pas. La commune d’Arifat comme celle de Montredon-Labessonnié réservent encore bien des traces d‘activités métallurgique et minière. De la plus discrète, l’épandage de déchets sur les chemins, à la plus impressionnante, la mine souterraine encore fréquentable.

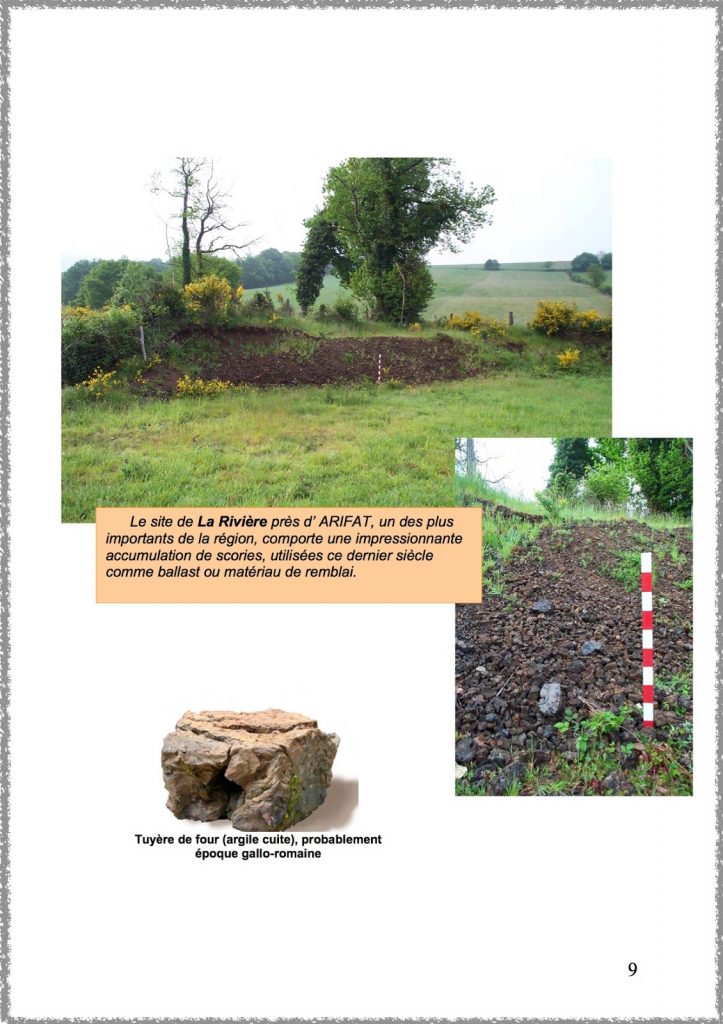

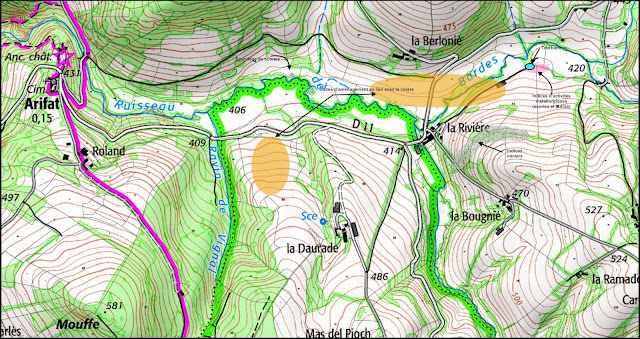

Un bel exemple s’offre à nous à quelques kilomètres au nord de Montredon-Labessonnié. Nous observons sans difficulté autour du ruisseau de Bardes au niveau du hameau de La Rivière la présence de traces liées à la fabrication du métal. Nous sommes autour de 400 m d’altitude. Ici les indices miniers (creusements) côtoient les indices d’activité métallurgique. Sur le cadastre napoléonien, la toponymie n’indique rien de vraiment évocateur mais cela reste à affiner. Minerai, bois, eau, tout était réuni pour faire de cet endroit un petit centre de production.

Un site non isolé

Les preuves ne manquent pas. La commune d’Arifat comme celle de Montredon-Labessonnié réservent encore bien des traces d‘activités métallurgique et minière. De la plus discrète, l’épandage de déchets sur les chemins, à la plus impressionnante, la mine souterraine encore fréquentable.

Un bel exemple s’offre à nous à quelques kilomètres au nord de Montredon-Labessonnié. Nous observons sans difficulté autour du ruisseau de Bardes au niveau du hameau de La Rivière la présence de traces liées à la fabrication du métal. Nous sommes autour de 400 m d’altitude. Ici les indices miniers (creusements) côtoient les indices d’activité métallurgique. Sur le cadastre napoléonien, la toponymie n’indique rien de vraiment évocateur mais cela reste à affiner. Minerai, bois, eau, tout était réuni pour faire de cet endroit un petit centre de production.

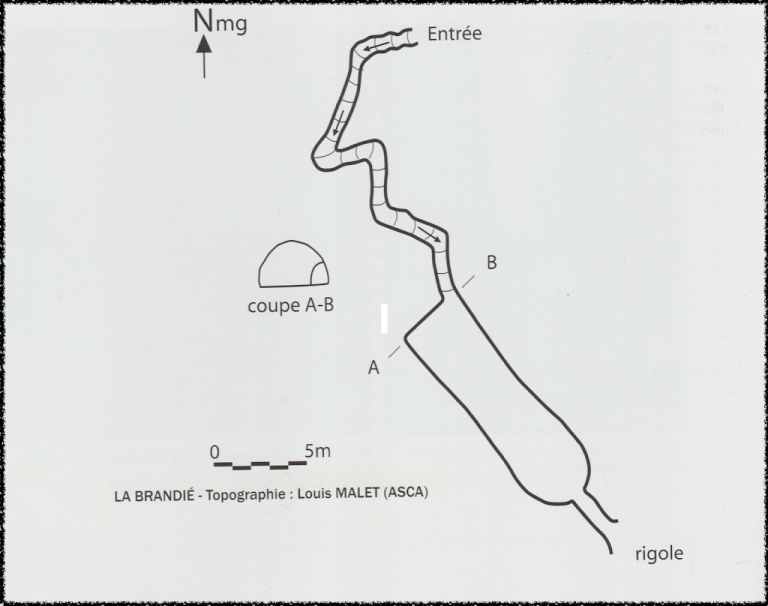

Extraction: une exploitation à ciel ouvert

Elle est révélée par la présence d’un fossé allongé, creusé sur une hauteur à l’est du hameau de La Rivière. Plus ou moins comblé, il est envahi par un fouillis de ronces et extrêmement difficile d’accès. Il s’accompagne, plus à l‘ouest, par une suite de fosses creusées dont nous n’avons pas pu dresser le nombre précis pour l’instant (4, 5 ?). La zone correspond à un filon quartzeux orienté nord–est/sud–ouest bien indiqué sur la carte géologique. Ce filon est-il en lien avec la présence d’un filon métallifère ?

Nous n’avons pas relevé la présence de départ de galeries souterraines ou de puits mais cela n’est pas exclu.

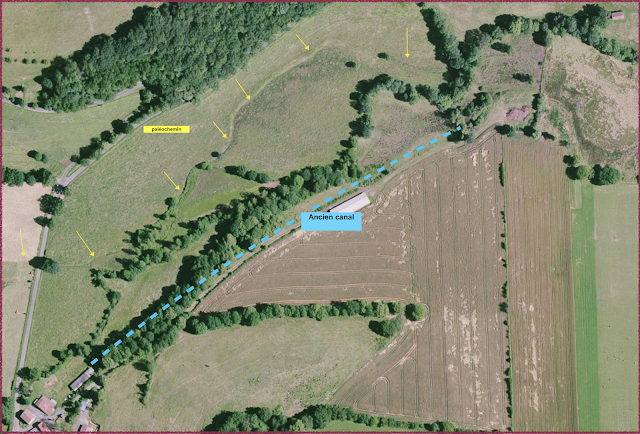

Le transport du bois et du minerais nécessitait la construction d’un dense réseau de chemins charretiers de bonne qualité dont on note la présence actuelle ou fossile.

Quant à savoir si le cours d’eau lui-même même était aménagé, c’est une certitude. À commencer par un canal d‘amenée dont témoigne le cadastre napoléonien. Il a aujourd’hui disparu. Sa vocation n’est pas indiquée mais les cours d’eau de surface présente un intérêt majeur pour les mineurs, quant à l’enrichissement du minerai, quant à la production de forces motrices capables de mettre en mouvement les machines comme les pompes, les concasseurs ou encore les soufflets.

Maîtriser la circulation de l’eau est crucial en installant des canaux et des vannes.

Par ailleurs, l’existence d’un étang minier ne fait guère de doute en bout de canal, là où justement la concentration de minerais est la plus forte. Actuellement, ces aménagements ont presque disparu ou sont à l’abandon.

Travail du métal

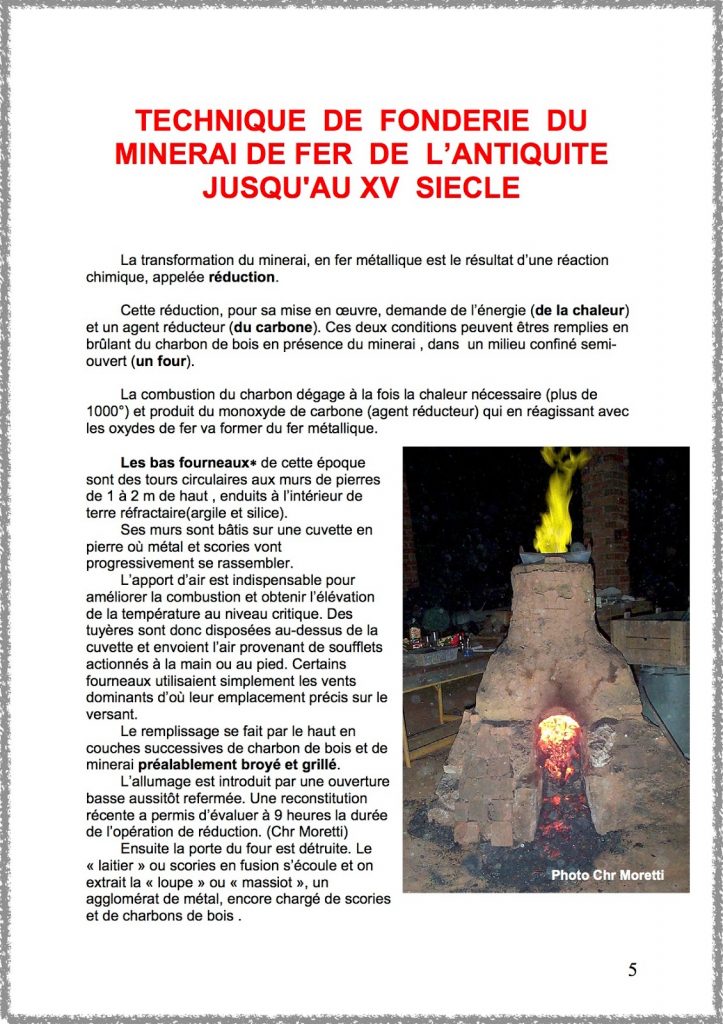

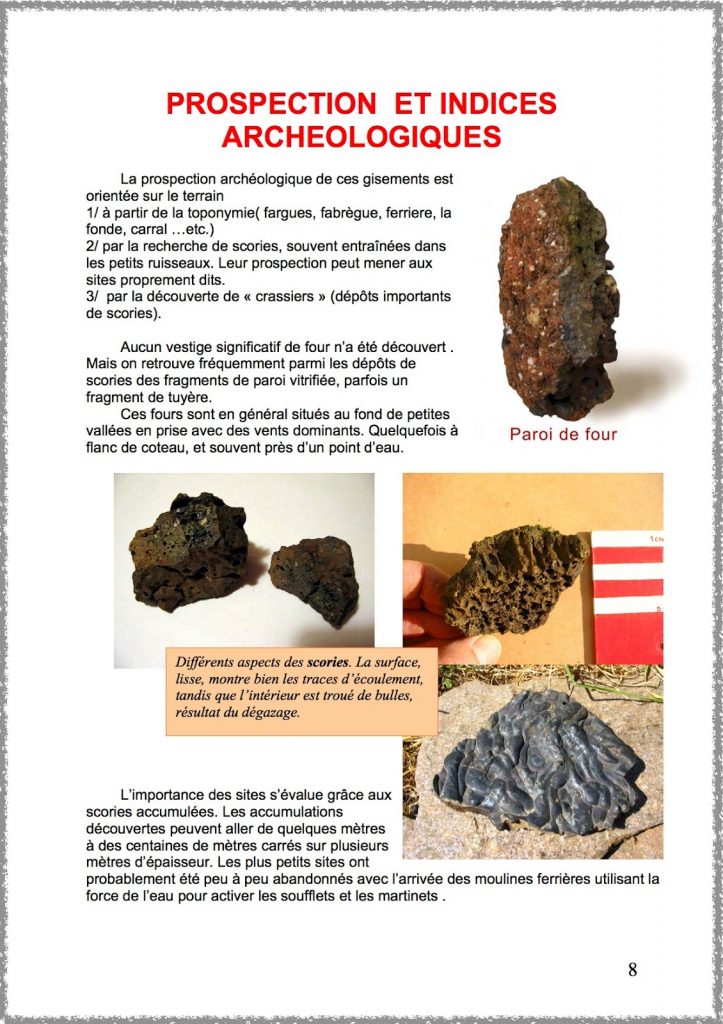

Enfin, s’ajoute à la liste des indices des « ferriers » dont l’ampleur (un demi hectare) et l’épaisseur (plusieurs mètres) ne laissent pas de surprendre.

L’un se trouve au pied de la colline au niveau du chemin à proximité de l’étang. Il comprend surtout des scories de réduction. Pour l’instant aucune paroi de four n’a été repérée. Cet imposant amas de scories est utilisé par les agriculteurs pour combler les chemins.

Plus haut, les sols de labours sont littéralement tapissés de résidus.

L’autre « ferrier » se trouve plus à l’ouest au bord de la rivière en rive droite. Tous les types de scories sont représentés : réduction et forge. Cependant, le sol gelé n’a pas permis une bonne observation des artefacts. L’ensemble semble bien conservé et se prêterait facilement à un sondage. Il semblerait qu’il n’ait pas été beaucoup gratté.

Bref éclairage

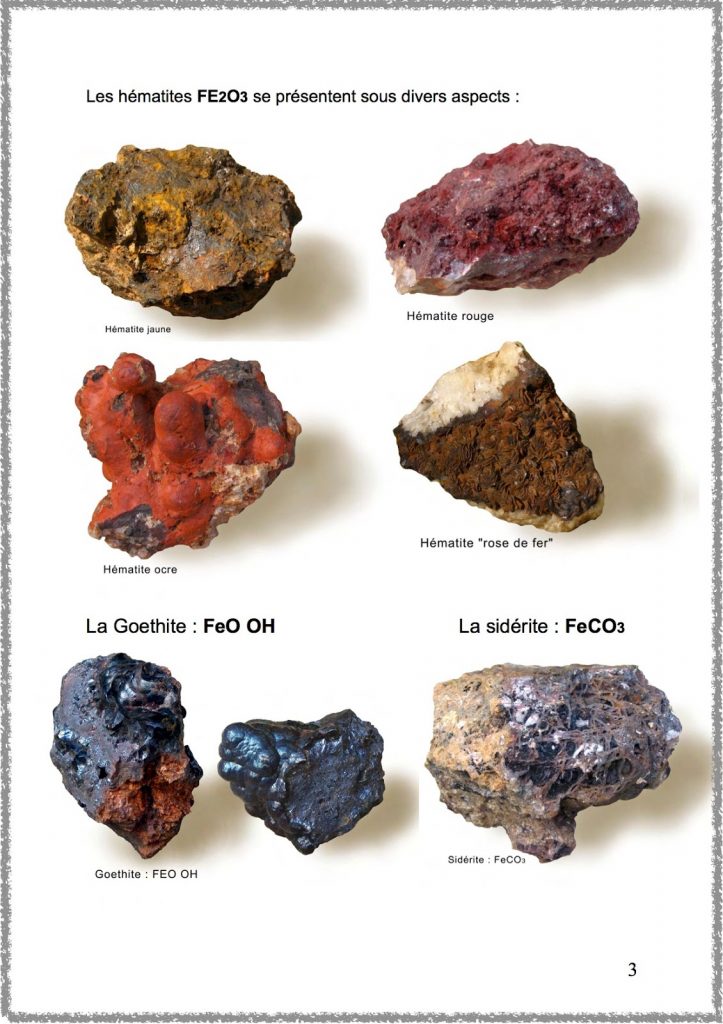

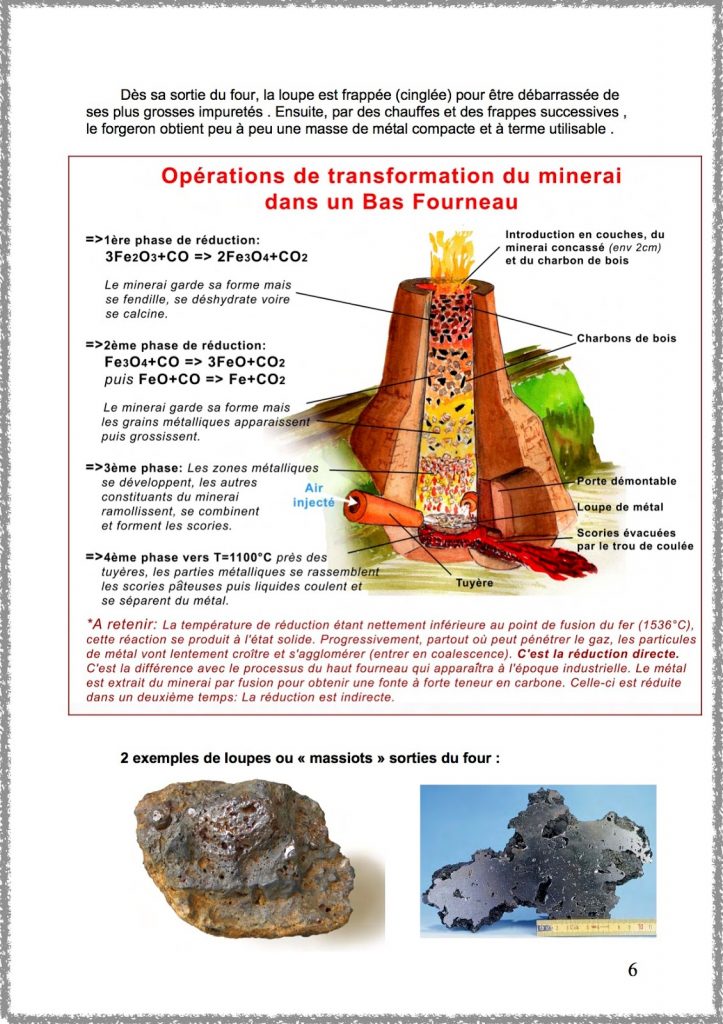

En simplifiant au maximum les pratiques complexes et évolutives de ce savoir-faire, voilà ce qu’il faut comprendre. Avant la forge, on arrache le minerai à la roche de différentes façons. Il y a la galerie, bien sûr, mais il y a aussi « l’abattage » à ciel ouvert. Le minerai brut est ensuite chauffé dans un four de grillage avant d’être réduit dans un bas fourneau.

Chaque étape est productrice de déchets spécifiques (résidus de lavage, scories de différentes textures, paroi de fourneau, éclats de métal). Autant de marqueurs pour l’archéologue qui peut ainsi patiemment qualifier la nature des opérations sur site et ainsi reconstituer la fonction des lieux.

Pour une meilleure connaissance des processus en jeu, nous invitons le lecteur plus curieux à lire notre plaquette d’explication à la suite de l’article.

Une empreinte prégnante

Quelle que soit leur datation, ces vestiges marquent discrètement mais durablement un paysage devenu aujourd’hui pastoral. Difficile de passer à côté. Reste à questionner les habitants(3).

Cette richesse enracinée dans la terre dû faire la fortune de quelques-uns. Elle fut l’enjeu de convoitise, la source de pouvoir locaux ou plus lointain. Aucune possibilité de comprendre sans le recours au terrain car les archives sont discrètes sur le sujet.

Un patrimoine encore trop négligé

Pour finir, il conviendrait de prendre en compte le paysage minier car le constat est implacable. Mises en sécurité, détruites, remblayées, comblées, des mines, il ne restera bientôt plus grand chose à montrer.

Notes

(1) – Pour la période contemporaine, cela ne fait pas de doute. Au même titre d’autres secteurs sont concernés comme les Monts de Lacaune, l‘Ambialades, les Monts d’Alban, Moularès et Puycelsi dont nous avons déjà parlé.

(2) – Quand il s’agit par exemple de déterminer la provenance exacte du métal des barres découvertes en contexte protohistorique à Montans et Rabastens grâce à des méthodes modernes de traçabilité. En l’occurrence Ambialet avec toutes les réserves de circonstance.

(3). L‘un d’eux s’est montré peu loquace lors de notre venue. mais ne désespérons pas.

En savoir plus…