Ferme et aven de Lautanel et grotte de Bussières

De triste mémoire: le mas de Lautanel

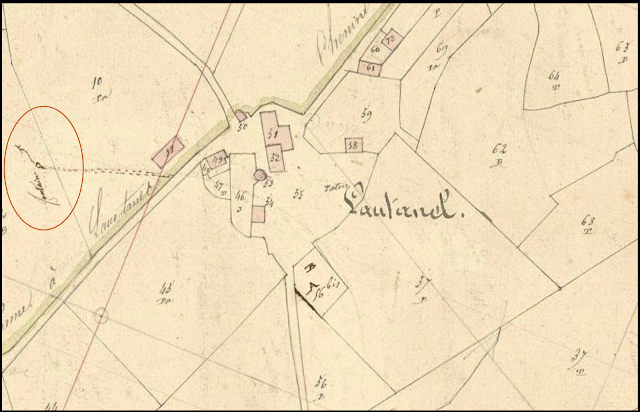

Le lieu isolé sur le causse de la Garrigue prend la forme d’un mas ouvert ⁽¹⁾. Là, s’étalent les ruines d’une dizaine de bâtiments. Sans entretien, ils s’acheminent vers une disparition progressive. Bergerie, pigeonnier, porcherie, écurie côtoient le logis. Pour peu qu’on y prête attention, le mas a connu des développements au cours du XIXe et du début du XXe siècles avant d’être abandonné pour des raisons inconnues. En témoigne le cadastre napoléonien.

Les murs, en moellons calcaire plats tirés des carrières ou de l’épierrement des champs alentours, donnent une belle unité à l’ensemble.

Faire avec les moyens du bord ⁽²⁾ : une bergerie

La plus à l’ouest de tous les bâtiments, la bergerie en pierres sèches, semble avoir été bâtie en deux temps. D’abord un édifice simple orienté SW/NE avec une ouverture à l’ouest (état 1839) auquel s’est ajoutée une extension orientée SE/NW encore en excellent état aujourd’hui. Est-ce un cellier ?

La partie ancienne est celle que nous avons la mieux observée. Son toit n’est plus de ce monde. Elle présente une entrée avec deux linteaux monolithes accolés, d’une belle longueur. Ils repose sur quatre piédroits eux aussi monolithes. La hauteur des murs mesure deux mètres trente pour cinquante centimètres d’épaisseur. À l’intérieur, des niches fermées par des lauzes d’un bloc dont nous ignorons la fonction exacte. Les pierres d’angle sont massives et ne montrent aucun souci d’esthétique. Il n’y a pas de trace de voûtement à l’intérieur. C’est le domaine des animaux.

Bien sûr, de très nombreuses observations restent à faire sur cette bergerie du XIXe siècle.

Un modeste logis d’habitation aujourd’hui effondré

L’édifice d’un bloc ouvrait à l’ouest sur le pignon par une porte de belle facture avec des pierres de taille. Elle fut bouchée. C’était un bâtiment d’habitation cette fois, de volume très modeste avec peu d’ouverture visible, juste un fenestron au dessus de la porte.

Il y avait un deuxième niveau aujourd’hui effondré. Peut-être un grenier à fourrage. On remarque à l’intérieur les traces d’une cheminée. Une porcherie est accolée à ce bâtiment au NE. Est-ce le premier logis d’habitation avant la construction dans la grande maison ?

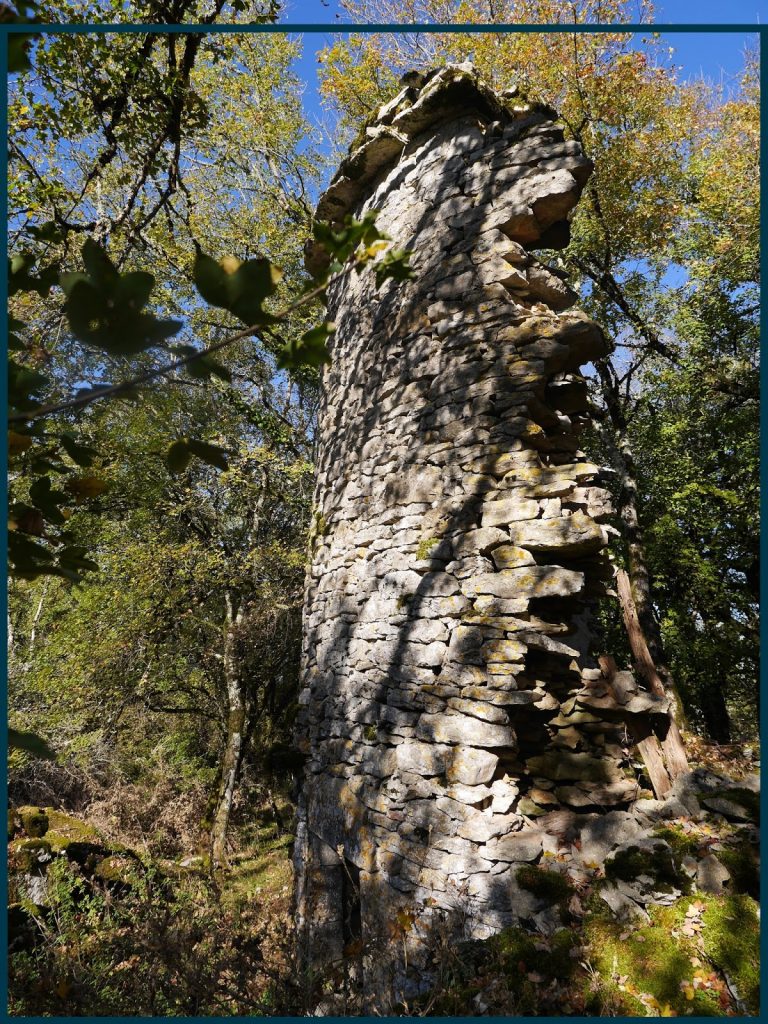

Légèrement à l’écart, on distingue un pigeonnier-tour cylindrique. Il était déjà là en1839. Ce n’est pas impossible qu’il ait subi un tir d’artillerie vu son état: la partie SW est effondrée. Des tuiles « canal » jonchent le sol. Des traces d’enduit sont visibles.

Les bâtiments principaux d’habitation

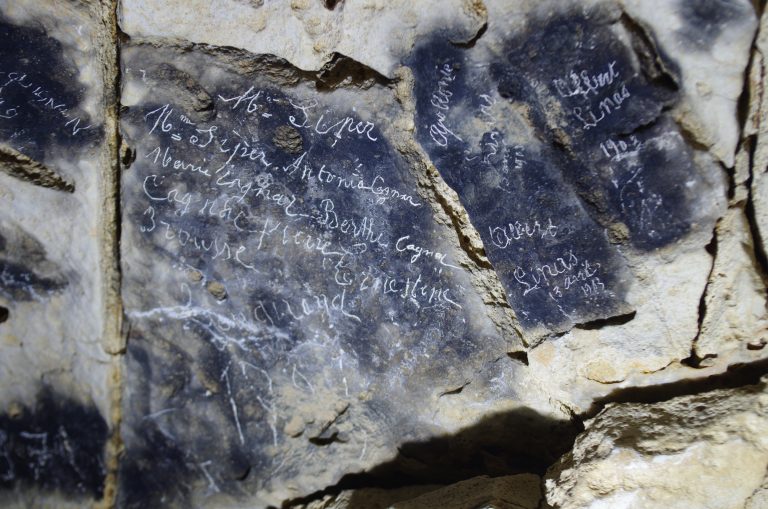

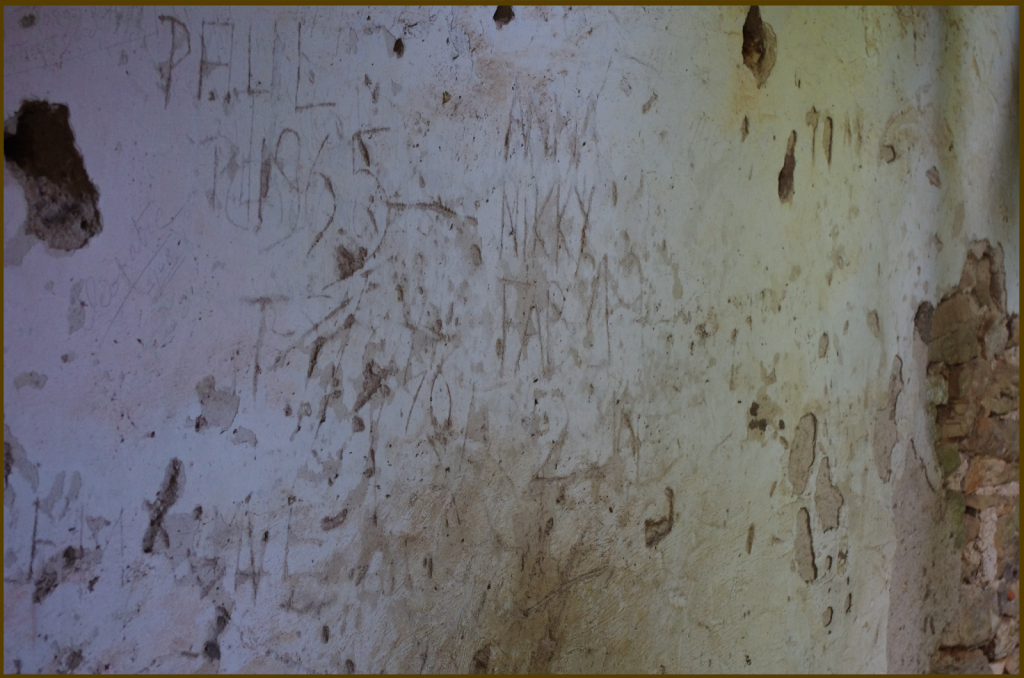

Le grand ensemble à étages menace effondrement et il est dangereux de s’y aventurer tant l’état de dégradation est avancé. Le bâtiment dessine en plan un rectangle auquel se sont rajouté des parties annexes. Difficile d’interpréter leur fonction exacte. Il compte des fenêtres et des pierres scellées au mortier à la différence des autres édifices. Il comporte aussi des briques. À l’arrière du bâtiment, on reconnait des écuries et un appenti ainsi qu’une citerne bâtie de récupération des eaux pluviales. Une portion est couverte de grafiti pas forcément très récents.

Des traces d’incendie sont visibles.

La guerre

Déjà abandonné à l’époque, Lautanel comme Bouriette, un peu plus loin, furent des hauts lieux de la Résistance régionale. Tragique, si l’en est. C’est là qu’au début du printemps 1944, une attaque surprise de la Wehrmacht (l’armée allemande) mis fin à l’aventure du Maquis d’Ornano formé en octobre 1943 par des réfractaires au STO. Suite à une probable dénonciation, les Allemands firent irruption sur le Causse pendant un parachutage. Ils incendièrent les fermes après les avoir bombardées aux mortiers et surtout fusillèrent de jeunes résistants. Depuis un Mémorial rappelle le destin tragique des maquisards.

« La fontaine » de la doline a servi de cachette

A l’ouest des bâtiment, il existe ce que le cadastre napoléonien a dénommé « fontaine ».

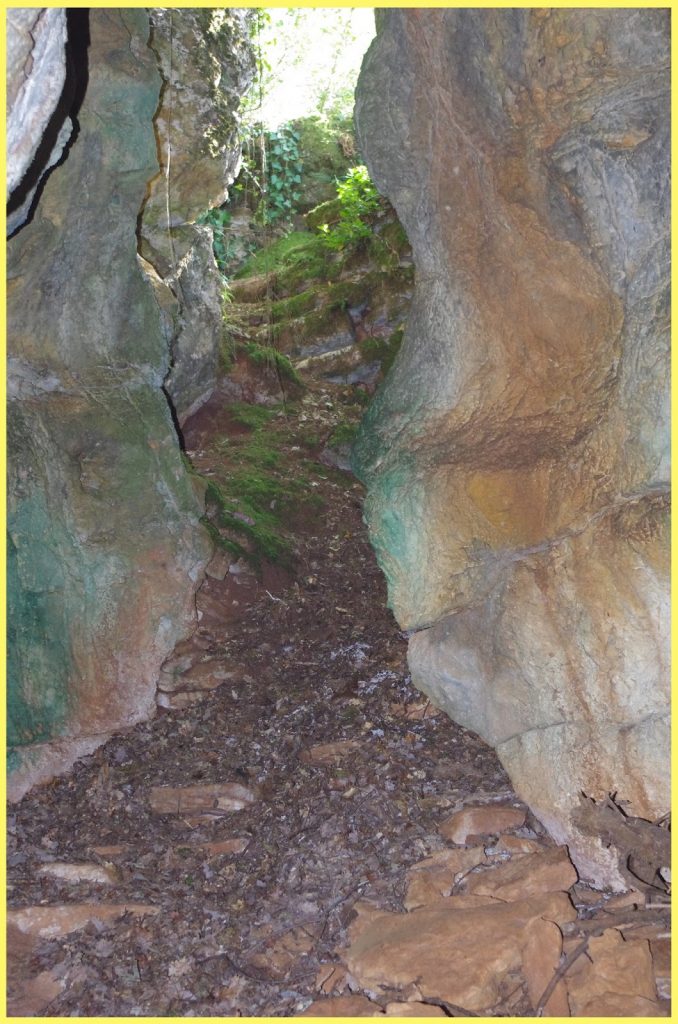

En fait, un aven. On y pénètre assez difficilement(3) par une diaclase qui fut aménagée en escalier. Rien à l’extérieur ne marque la présence des lieux.

A l’intérieur, un gour a été aménagé pour constituer une réserve d’eau. Il était à sec le jour de notre passage.

Il est raconté que « la fontaine » servait de cache d’armes et qu’on y rangea des « papiers ». Elle servit probablement de refuge et de cachette durant la dernière guerre.

La grotte de Bussières: un observatoire sur la vallée de l’Aveyron

Nous nous rendons ensuite au-dessus du hameau de Couyrac.

Dix bonnes minutes, c’est le temps qu’il nous a fallu pour grimper jusqu’à la grotte à partir de la route. Après une pente raide dans un maquis de buis dévasté par la pyrale, on trace son chemin comme on peut au pied de la paroi. Un porche finit par apparaitre au moment où la piste s’achève, une centaine de mètres au dessus de la rivière, derrière un éperon.

Cette grotte aurait servi de cachette pour les juifs durant la guerre ou avant. L’information reste à vérifier bien sûr.

Elle consiste en une galerie rectiligne avec une voûte en hanse de panier. Elle s’enfonce de 50 mètres et termine par une diaclase qui dévoile deux branches. L’une est envahie par un comblement d’argile, l’autre, au sud, s’arrête net.

Une fouille a eu lieu à l’entrée(4) et la petite terrasse témoigne aussi de la présence de matériel lithique ramené. Son relatif éloignement de la rivière semble la desservir mais il y a fort à parier qu’elle fut fréquentée à des époques variées.

Quelques traits sur les parois interrogent tout comme des formations calciques en boules lustrées. Jusqu’à quel point l’une d’elles n’a pas été remodelé pour donner l’impression d’une forme.

Combien de visages ou d’animaux ont habillé ces roches ? Et de quelle façon? Par qui? Quand ? Combien de masques presque aussitôt effacés.

Notes

(1) – Sans réelle cour.

(2) – On se réfère au vocabulaire de Christian Lassure et Dominique Repérant, Cabanes en pierre sèche de France, Édisud, 2004. Manuel indispensable pour qui veut comprendre les architectures en pierre séche modernes et contemporaines.

(3)- Difficile d’y introduire des bêtes.

(4)- Peut être celle de Bessac.